物流DX化……

一度は耳にしたことある方も多いのではないでしょうか?

ドライバー不足や2024年問題、燃料の高騰など、これまで「現場の努力」で乗り越えてきた課題は、もはや人手や根性だけでは解決できない段階に陥っています。

そこで多くの企業が注目しているのが、「物流DX」です。

「DXなんて自分には扱えない」

「導入している企業はあるのだろうか」

「初期投資がかかりすぎるのではないか」

こうした不安や疑問を抱えたまま、DXに踏み切れない企業は少なくありません。しかし実際には、すでにDXを導入し、効率や売上の向上を実現した企業事例も増えています。

一方で、DXの導入が進んでいない企業もまだ多く、今ならまだ「追いつける」「差別化できる」タイミングでもあります!

本記事ではDX化についての理解を深めると同時に物流業界の現状やDXの取り入れ方などを紐解いていきましょう。

物流 DXとは?

そもそもDXとは何を指しているのでしょうか?

DXは何の略なのか皆さん知っていますか?

….

DX=デジタルトランスフォーメーションの略なんです!

DXはデジタル技術を活用して、業務のやり方やビジネスモデルそのものを変革し、価値を創造することを指しています。

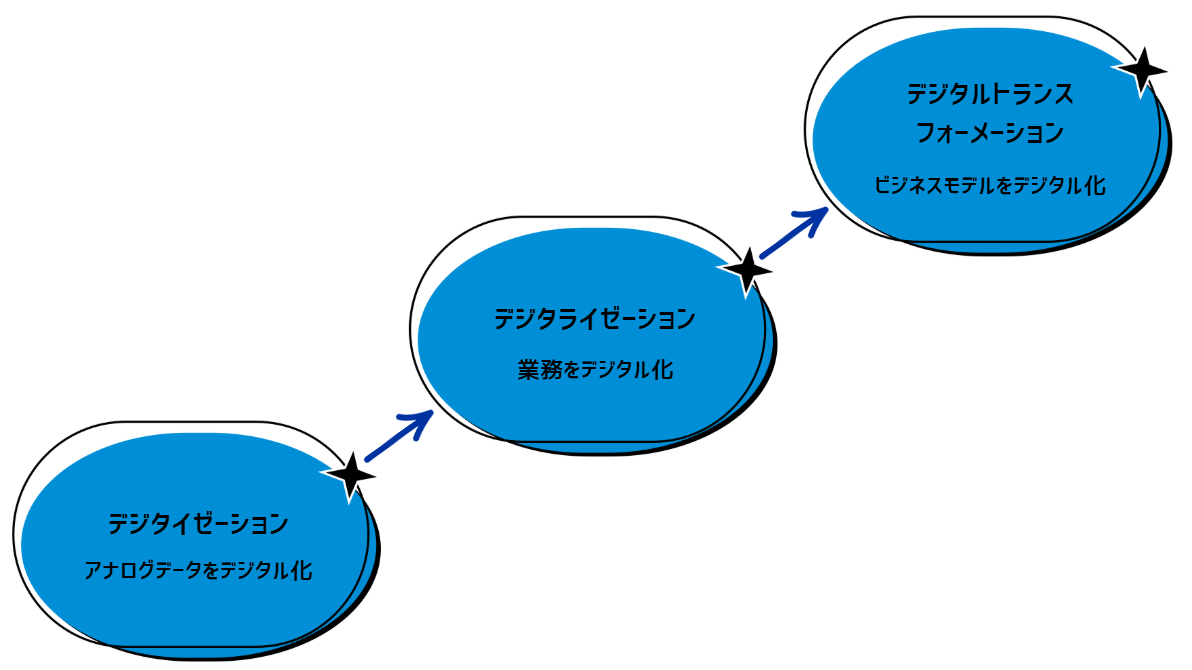

DXを推進するために以下の3ステップがあります。

デジタイゼーション(Digitization)

デジタライゼーション(Digitalization)

デジタルトランスフォーメーション(DX)

デジタイゼーションとは?

→アナログ・物理データのデジタルデータ化を指します

例えば、日報業務などの従来紙で行って管理していたものをデータ化するなどがあげられます。

デジタライゼーションとは?

→個別の業務・製造プロセスのデジタル化を指します

特定の業務プロセスを整理し、そのすべてをデジタル化することで、デジタル技術による新たな価値やビジネスモデルを生み出します。新たな価値創出の戦術的要素でもあります。

デジタルトランスフォーメーションとは?

→組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革を指します。

デジタイゼーションやデジタライゼーションの個別の業務プロセスに限らず、企業の組織全体をデジタル化することによって、組織そのものやビジネスモデル全体を変革させます。

物流DXとは?

国土交通省は物流DXについて以下のように定義しています

機械化やデジタル化を通じて既存のオペレーションを改善し、働き方の改革につ なげることにより、経験やスキルの有無だけには頼らない、ムリ・ムラ・ムダがなく円滑に流れる物 流、すなわち「簡素で滑らかな物流」の実現を目指す。また、物流の機械化・デジタル化は、輸送情 報やコストなどを「見える化」することを通じて、荷主等の提示する条件に従うだけの非効率な物 流を改善するとともに、物流システムを規格化することにより収益力・競争力の向上が図られるな ど、物流産業のビジネスモデルそのものを革新させていくものである。こうした取組によりこれま での物流のあり方を変革する取組を「物流 DX」と総称する。

参照:国土交通省

物流DXは物流領域でのDXのことを指し、これまでの組織の改革すなわち、デジタルトランスフォーメーションを目指すことです。

機械化・デジタル化・効率化はあくまでDXの手段であり目的やゴールではありません。

機械化・デジタル化・効率化はDXの前段階であるデジタイゼーションやデジタライゼーションを指していることに注意しましょう。

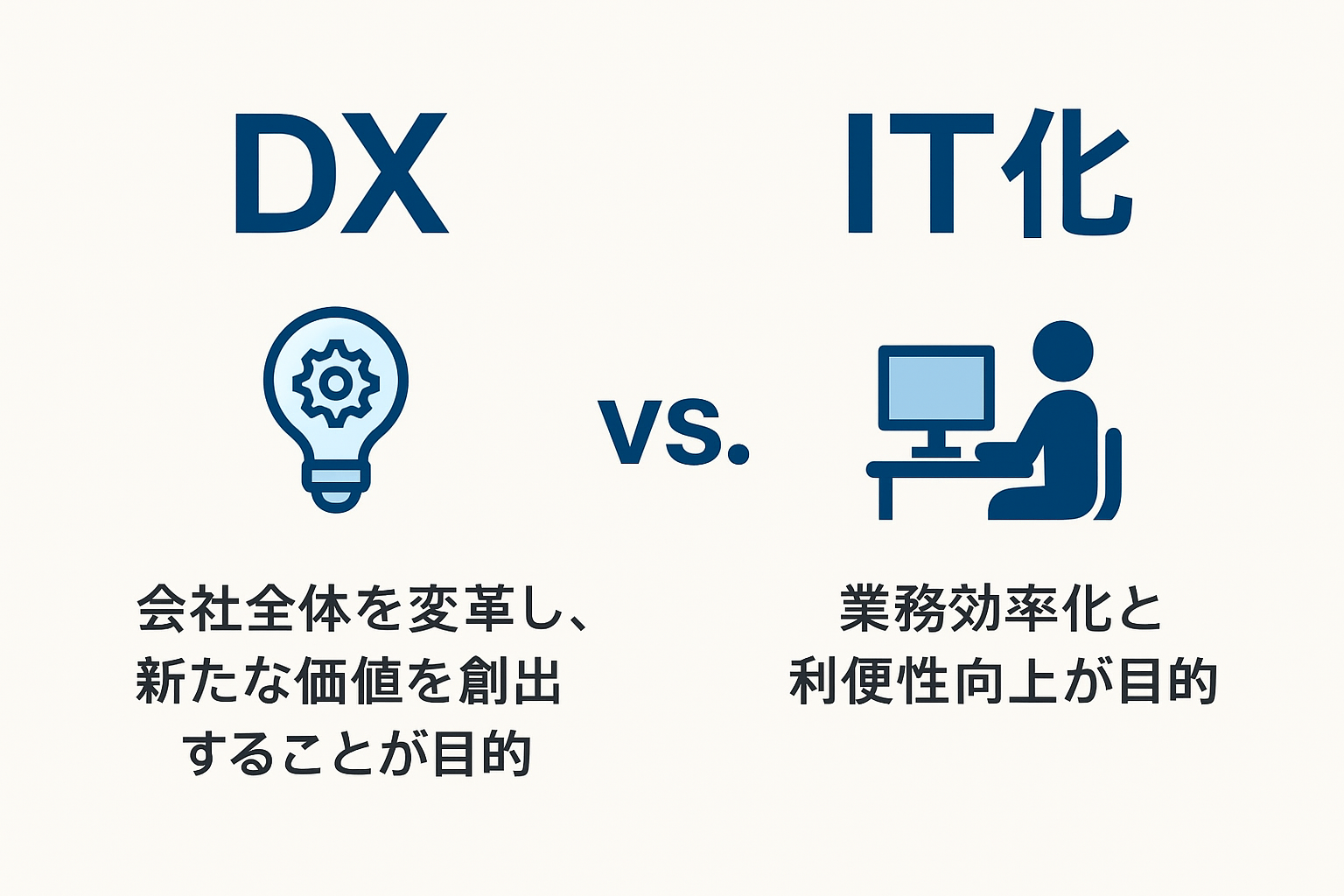

IT化とDX化の違い

IT化は「業務の効率化と利便性向上」を目的とし、既存の業務プロセスをデジタル技術で改善すること(デジタイゼーション・デジタライゼーション)を指します。一方、DX(デジタルトランスフォーメーション)は「企業全体の変革と新たな価値創造」を目指すもので、社内だけでなく顧客体験やビジネスモデルまで含めた改革を推進します。つまり、IT化はDXを実現するための手段であり、DXはデジタル技術を活用して企業の在り方そのものを変革することです。

物流業界の課題

物流は豊かな生活や産業競争力、地方創生を支える重要な役割を果たすと同時に、日本全国をつなげる架け橋です。しかしながら、数多くの課題を抱えているのが現状です。

なぜ今DX化が必要なのか、物流業界に潜む課題を基に解説していきます。

人手不足の深刻化

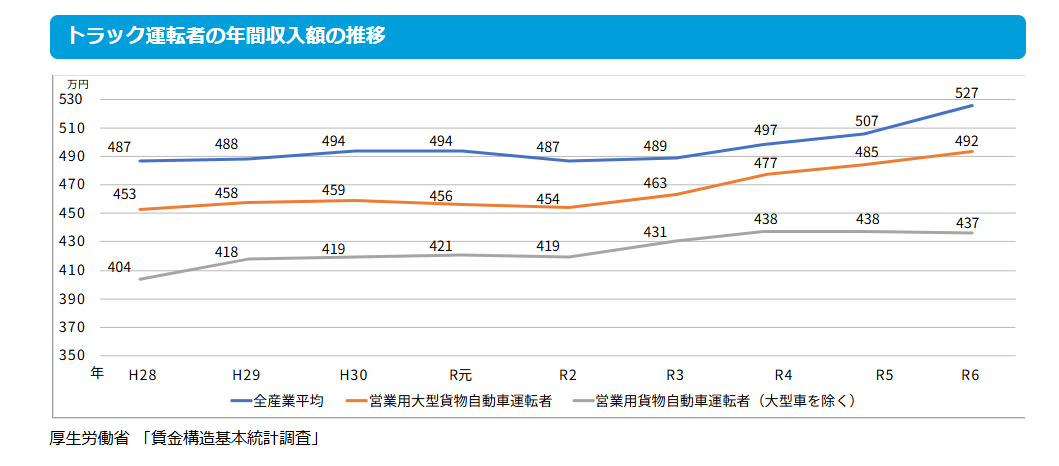

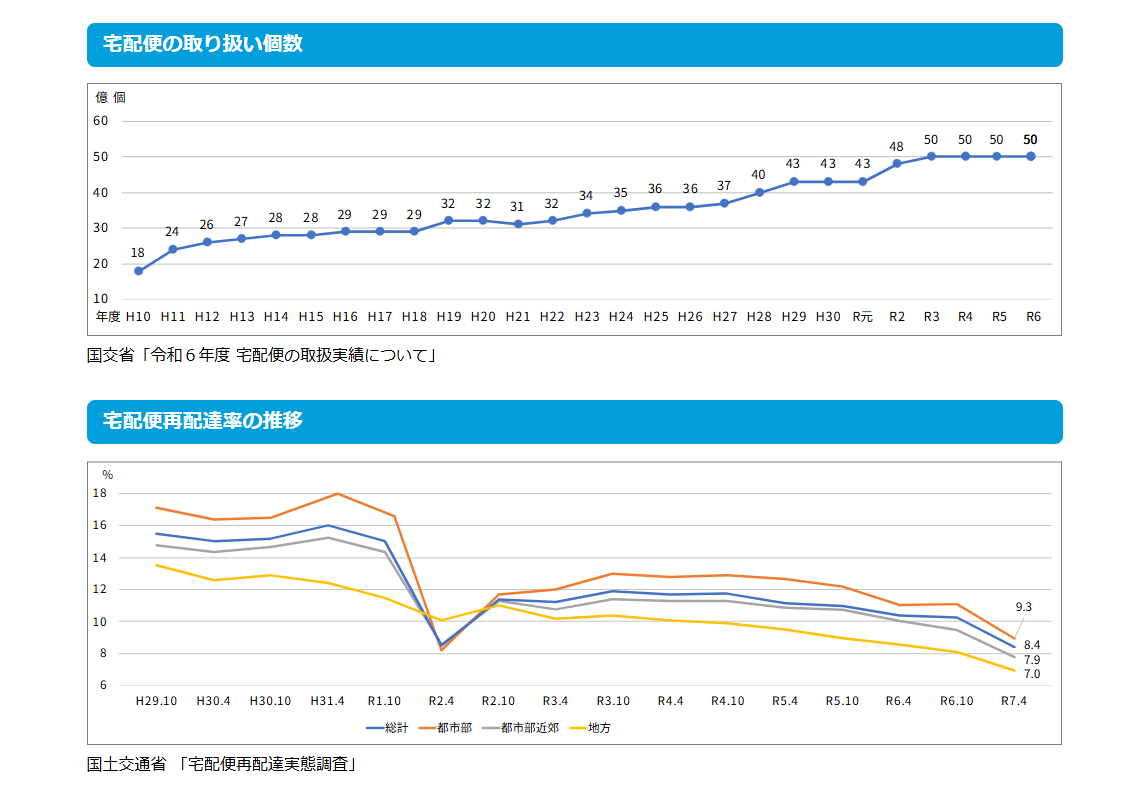

近年急速に加速するEC市場に伴い、物流需要が増加している一方で、人手不足が深刻化しています。

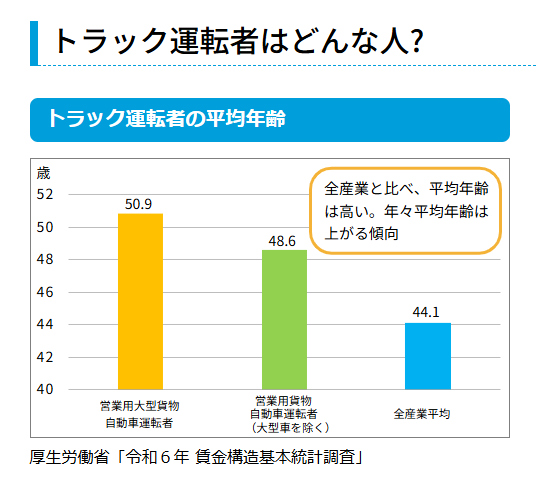

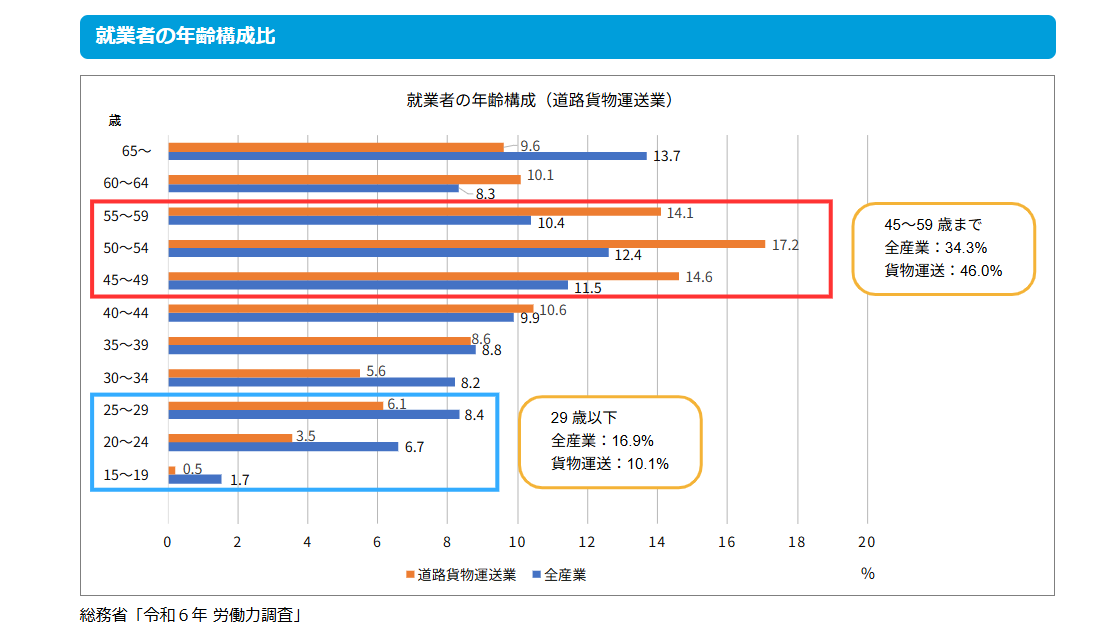

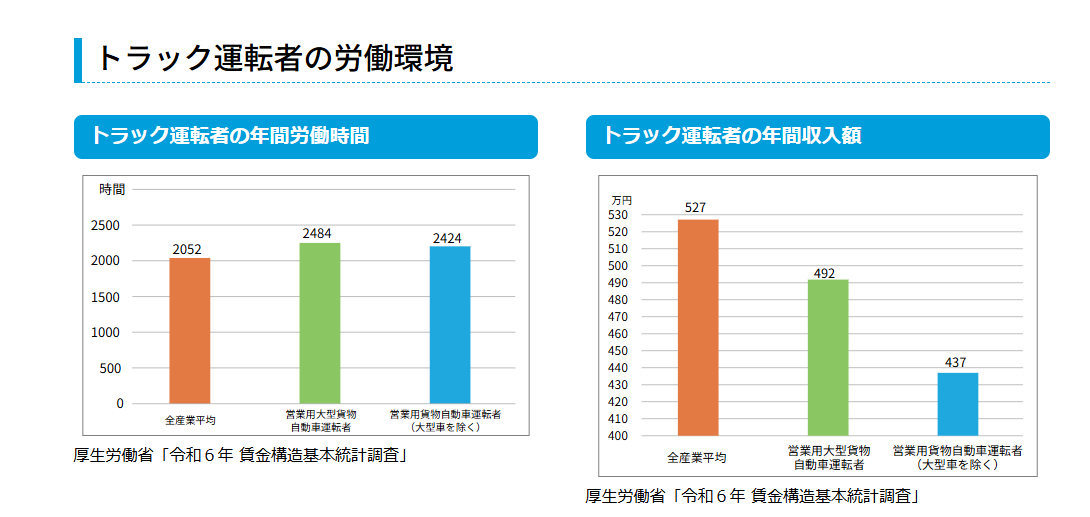

人手不足の原因としては、長時間労働、労働条件の厳しさ、トラックドライバーの高齢化、キツい・汚い・危険(3K)などのイメージ問題があげられます。

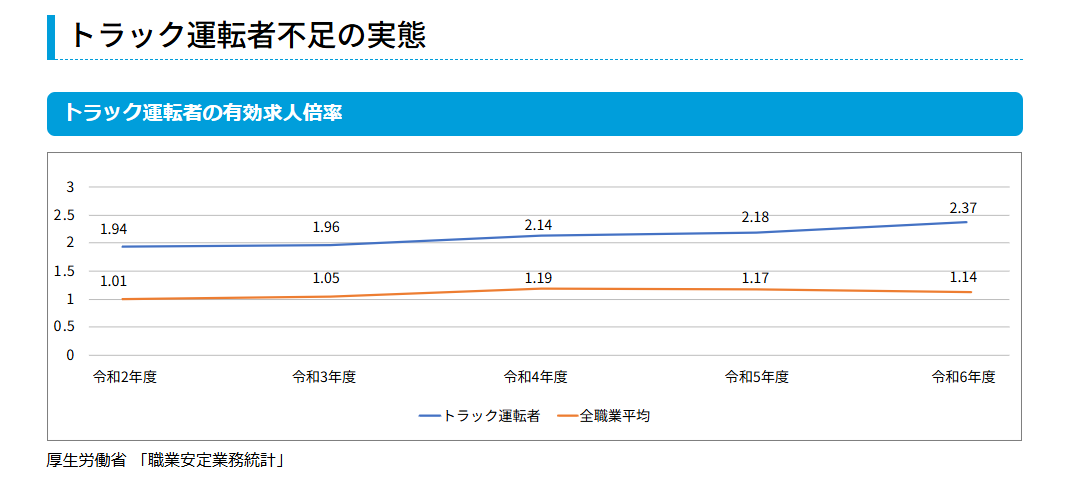

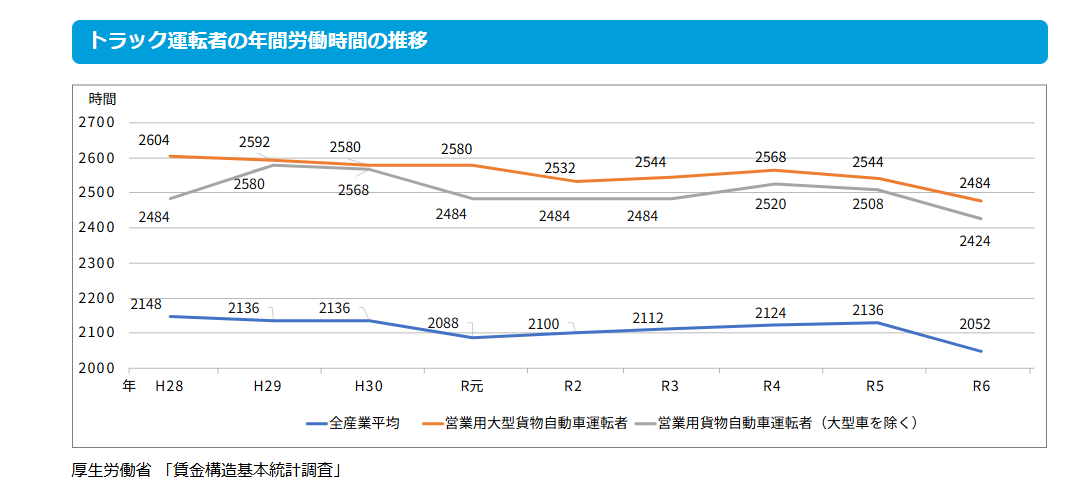

以下の図をご覧ください

これらは厚生労働省の調査で明らかにされたものです。

参照: https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/work

物流の現状を見ても、物流業の人手不足がわかり、その理由が目に見えて結果として現れています。

2025年からは平均所得引き上げ・平均労働時間引き下げなどが行われますが、このイメージは変わらないままです。

トラックドライバーの働き方改革をさらに進めるとともに、イメージ改善のため物流業界側から発信していくことを心がけなければなりません。

物流コスト高騰

物流領域では、物流コストの高騰という経済的な問題も抱えています。

人件費はもちろん、近年では燃料費の高騰が止まりません。物流コストの内訳として50%以上が輸送費を占めています。

根強く残るアナログ業界

DX化の推進を図っている物流業界ですが、まだ日報を紙で管理している・受発注にも紙を用いているなど、アナログな一面が多く垣間見える状態です。

アナログ中心の業務形態が主流であるため、テクノロジーの導入には消極的であるといっても過言ではありません。

まだまだ様々な課題を各物流企業が抱えています。

人手不足の中でアナログで非効率な運営を続けると、労働集約型の働き方から抜けられず、最も改善が必要な状態になります。

この状況を打破するためにも、まずはDX化の基盤となるデジタイゼーション・デジタライゼーション(IT化)を進め、少人数でも最大の効果を出せるようにしていかなければならないのです。

物流DXの現状

これまでDXや物流業についてお話してきました。

では実際に物流DXが現在どのくらい進んでいるのか調査してみました。

DXの取り組み状況についてのアンケートに「現在取り組んでいる」と答えたのは36%でした、この数字を他業界と比べてみましょう。

| 業界 | DX/DXに取り組んでいる企業割合 | 出典・備考 |

| 金融業・保険業 | 97.2% | 「DX動向2024」による、DXに取り組んでいる企業割合(業種別) (情報処理推進機構) |

| 製造業等 | 77.0% | 同上:業種別の取り組んでいる割合 (情報処理推進機構) |

| サービス業 | 60.1% | 同上:サービス業の取り組み割合 (情報処理推進機構) |

| 建設業 | 約 11.4% | 別サイトの記事で、建設業のDX取組率が11.4%という記述あり (AIとプロンプトエンジニアリング) |

| 情報通信業 | 80%超 | 「情報通信業がいずれの国でも 8 割を超えている」等の記述がDX動向資料にある (情報処理推進機構) |

いくつかの業界をピックアップして比較してみましたが、やはり全体と比べてるとかなり数値に差があり遅れていることがわかります。

DX化を進め競合と差をつけよう!

物流DXという言葉が世に出てからしばらく時間が経ち、「もう手遅れでは?」と不安になる方もいるでしょう。

実際には、現在 物流DXを導入している企業は約36.8% にとどまり、導入済み企業はまだ少数派です。(物流の課題を解決するDXパートナー|株式会社Hacobu)

だからこそ、今から積極的にDXを導入すれば、競合と差をつけられます。そして、効率的に少ない人員で売上を伸ばすことも可能なのです!!

DX導入の壁

DX導入するメリットは十分わかったけどなぜかメリットを知ったうえでもDX化には前向きに検討できない…そう思っている方も少なくないかと思います。

ではなぜそのような抽象的な不安がぐるぐると頭の中に居続けるのでしょうか?

答えは簡単で、未知のものでリスクが把握できていないからです。

そのためDX化に対する不安の解像度を上げていきましょう。

今から、よくあるDX導入の壁・課題についてご説明いたします。

初期コストの問題

物流DX導入時の、初期投資(システム導入費・設備維持費・社員研修など)は大きなハードルになります。そのため、まずはお試しや小規模に導入していくことがいいでしょう。

お試しや小規模で効果を実感できたら拡大していく方針だとリスクを軽減し、DXを導入することができるでしょう。

我々が提供しているODINリアルタイム配送システムは手ごろな価格で日々の業務の自動化、配送計画生成など、業務効率化を図ることができます。

是非チェックしてみてください!

現在は国の助成金などがあるのでそれらを併用して利用することで、初期投資のハードルをグンと下げることができるでしょう!

アナログからデジタルへの移行難易度の高さ

アナログからデジタルへ移行する際には以下の観点が考えられます。

| 課題領域 | 主な課題 | 詳細・影響 |

|---|---|---|

| 操作習得・現場混乱 | 新システム操作がわからない | 現場が戸惑い、ミスや滞りが発生しやすい |

| データ移行・仕様調整 | 旧システムとのフォーマット差異 | データ変換・マッピング工数が膨大に |

| レガシー理解不足 | 古いシステム仕様のブラックボックス | 仕様不明点が残り、移行設計が難航 |

| 業務停止リスク | 移行中の業務中断 | 業務を止められないため切替タイミングが制約される |

| コスト・時間超過 | 予想以上の工数・遅延 | 移行だけで予算・スケジュールが圧迫される |

| 運用定着の壁 | 導入後使われず放置される | システムを使いこなせないまま維持コストだけかかる |

上記の表の通り、アナログからの移行には「操作習得」「データ移行」「業務停止リスク」「コスト超過」など複数の壁が重なります。

特に現場混乱とデータ移行は物流DX化で最初に直面しやすい障壁です。

DX人材の不足

デジタル技術が現場に本当に合っているのか、また導入したことで効果が出るのか

こうした“適合”や“効果検証”は、DXを進めるうえで欠かせないステップです。

しかし、その判断にはデジタル技術に関する正しい知識と理解が求められます。

ところが実際には、その知識を持つ「DX人材」がまだまだ不足しており、

それがDX導入の大きな壁となっているのが現状です。

とはいえ、ここで立ち止まる必要はありません。

DX人材は特別な資格や専門職だけを指すわけではなく、

“デジタル技術を学び、現場に活かそうとする意識” があれば、

誰でもDX人材への一歩を踏み出せます。

知識を身につけていく過程で、

「DXは難しそう」「自分には無理かも」といった不安も自然と薄れていくはずです。

今からでも遅くありません。

自分自身をデジタルに強い人材へと成長させることが、

DX化を成功へ導く第一歩になるのです。

DX導入のステップ

DX導入ステップ

課題の可視化/現状把握

目的:アナログ業務や無駄を洗い出す

対応技術:IoTセンサー、BI・可視化ツール

目標設定・KPI設計

目的:DXで何を改善するか決める

対応技術:KPI管理ツール、シミュレーション

小規模試行(PoC)

目的:リスクを抑えて試験導入

対応技術:モジュール型システム、クラウド型導入

システム選定・設計

目的:ツールを選び、設計を固める

対応技術:API連携、EDI、マッピングツール

社内体制整備・教育

目的:運用する組織と人を育てる

対応技術:eラーニング/LMS、使いやすいUI

全社展開

目的:各拠点・業務への導入を拡張

対応技術:ロールアウト管理、段階展開機能

運用評価・改善

目的:効果を測定し、改善を重ねる

対応技術:ログ分析、アラート、改善支援機能

高度化・変革

目的:AI活用やビジネスモデルの変革へ

対応技術:AI・最適化アルゴリズム、マッチングプラットフォーム

補助金・助成金について

IT導入補助金2025(サービス等生産性向上IT導入支援事業)

概要:中小企業・小規模事業者が業務効率化やDX推進のために、ITツール(ソフトウェア、クラウドサービス等)を導入する際の経費を一部補助する制度です。

対象者:日本国内で法人登記され、事業を営む中小企業・小規模事業者等。

~申請枠~

通常枠:業務効率化や生産性向上を目的としたITツールの導入。

インボイス枠:インボイス制度対応のためのITツール導入。

セキュリティ対策推進枠:サイバーセキュリティ対策の強化。

複数社連携IT導入枠:商店街など複数の中小・小規模事業者が連携してITツールを導入する取組。

~補助率・上限額~

通常枠:補助率2/3、上限450万円。

インボイス枠:補助率最大4/5、上限350万円。

セキュリティ対策推進枠:補助率最大2/3、上限350万円。

複数社連携IT導入枠:補助率1/2~4/5、上限3,000万円(ITツール・ハードウェア)、200万円(事務費・専門家費)。

・申請方法:IT導入支援事業者と連携し、交付申請を行います。

・詳細情報:IT導入補助金2025 ポータルサイト

中小企業省力化投資補助金(一般型)

中小企業が人手不足や生産性向上を目的とした設備導入やシステム構築等の省力化投資を支援する補助金制度です。

申請受付スケジュール(第4回公募)

公募開始日:2025年9月19日(金)

申請受付開始日:2025年11月上旬(予定)

公募締切日:2025年11月下旬(予定)

採択発表日(予定):2025年11月下旬(予定)

※第1回・第2回公募採択者及び第3回公募申請中の事業者は第4回公募へ申請できません。 中小企業省力化投資補助金

補助内容

~補助上限額~

従業員数5人以下:750万円(1,000万円)

従業員数6〜20人:1,500万円(2,000万円)

従業員数21〜50人:3,000万円(4,000万円)

従業員数51〜100人:5,000万円(6,500万円)

従業員数101人以上:8,000万円(1億円)

~補助率~

中小企業:1/2(2/3)

小規模事業者・小規模事業者再生事業者:2/3

~補助対象経費~

機械装置・システム構築費

運搬費

技術導入費

知的財産権等関連経費

外注費

専門家経費

※機械装置・システム構築費は必ず入れる必要があり、単体で50万円以上であることが申請の必須条件となります。 ものづくりニッポン!補助金応援隊 – ものづくり製造業のためのお役立ちマガジン

~申請要件~

労働生産性の年平均成長率:+4.0%以上

給与支給総額の年平均成長率:+2.0%以上

事業場内最低賃金:事業実施都道府県における最低賃金+30円以上

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表等:従業員21名以上の場合のみ

詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。 中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)

中小企業が人手不足解消に効果的な汎用製品を導入する際の費用を支援する補助金制度です。

~補助対象製品~

IoT機器、ロボット、業務システムなどの汎用製品が対象となります。

~補助内容~

補助上限額:最大1,500万円

補助率:中小企業者等:2/3

補助対象経費:カタログに掲載された省力化効果のある汎用製品の導入費用

詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。 中小企業省力化投資補助金

DX化をしてどのくらい効率・売り上げが改善されたか?

実際に我々が提供するODINをご利用いただいているお客様の声を引用して、効果を可視化してみました。

KCC商事株式会社様

配車時間が短縮し、より最適な配車を組めるようになった。

システムを使っていなかった頃は一箇所ずつ行き先を調べていたため3時間かかっていた配車が、今は1時間以内で配車できるようになりました。お声が上がっております。

光南工業株式会社様

新人ドライバーの平均配送時間が2時間近く短縮しました。また、その相乗効果で他のドライバーの平均配送時間も1時間短縮しました。

今までは配送計画を作るのに2時間掛かっていました。ODIN採用後は1時間程度で作成できるようになりました。

ドライバーへの指示に関しても2時間程度掛かっていましたが、1時間で済むようになりました。

3ヶ月で平均配送距離が30%上がったにもかかわらず、平均配送時間は1時間半以上短縮しました。また、相乗効果でベテランドライバーも平均では1時間以上は早く帰ってきます。

将来の物流DX

物流業界は、モノの輸送が困難になる「物流クライシス」や脱炭素社会の実現といった社会課題に直面しています。これらの課題に対応するためには、持続可能な社会の実現が不可欠です。そのため、社会および企業のサステナビリティ(持続可能性)を重視した企業運営を行うサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の注目が高まっています。

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは?

経済産業省の「伊藤レポート 3.0」によると、SXとは、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指します。企業が社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことが求められています。

物流DXとSXの相互作用

物流DXは、単なる業務効率化にとどまらず、社会課題の解決にも寄与する重要な戦略です。例えば、物流の2024年問題への対応や脱炭素社会の実現は、物流DXを通じて達成可能です。これにより、企業の利益増加だけでなく、社会の持続可能性の向上も実現できます。つまり、物流DXはSXの実現に不可欠な要素であり、両者は相互に補完し合う関係にあります。

まとめ

物流業界が直面する課題に対応するためには、物流DXを推進し、SXを実現することが不可欠です。これにより、企業の競争力を高めるとともに、社会全体の持続可能性の向上に貢献できます。物流DXとSXは、相互に補完し合う関係にあり、並行して進めることが最良の方法です。

皆さんもDXについての知識や理解を深め次世代の物流を担うキーパーソンになっていきましょう!

ODIN(オーディーン) リアルタイム配送システムについて

詳しく知りたい、まずは試してみたいなどお気軽にお問い合わせください。